挣脱 HIV 的阴霾: 绝望的尽头就是重生之路

发布日期:2025-08-05 21:29 点击次数:104

2018年夏天,陈桐被确诊HIV感染。他的生活陷入停摆,恐惧、羞耻、逃避,生理与心理的双重困顿几乎将他击溃。

在与病毒共存的日子里,他学会直面恐惧、倾听内心,逐渐找回生活的秩序感。如今,陈桐不仅在职场稳步晋升,更完成了一次人生重启。

回望自己的经历,他常常想,如果当初能早点开始治疗,就能减少对身体的伤害,心态上也能少一些煎熬,多一些从容。

这不仅是一场关于“战胜疾病”的励志叙事,更是一段与自我和解的人生旅程。

2018年,上海,一场小雨刚刚落下,自由设计师陈桐紧急打了一辆出租车。不久前,他刚接到医生的电话,说确证报告结果出来了,需要他亲自来一趟。话语平静,陈桐却心里一沉,他隐约知道了答案。

那天,天灰蒙蒙的。他记得,疾控中心的医生语气温和地告诉他“已经确证”的消息,随后叮嘱他后续要去定点医院,准备启动治疗,并留下联系方式。

诊室里,医生想尽量安抚他的情绪,但陈桐盯着医生,一句都听不进去。当时对HIV一无所知的他,只感觉到深深的恐惧。

彼时,他在上海生活自由、收入稳定,而这场突如其来的疾病,仿佛要将这一切击碎。五月的阴雨,成为他面对一场倾盆暴雨的序曲。

从医院回来,他没有回家,坐在路边的长椅上开始思考未来的人生方向。未来像一条骤然断裂的路,悬在眼前,深不见底。

迷茫不知所措的他,迫切地需要专业人士为他指点迷津、指明方向;也渴求一个能承接他此刻千斤负重的倾听者,让那些翻涌的情绪找到出口。

他了解到在上海的一家HIV感染者关爱中心,他希望能够去那里得到更多帮助。人到楼下,他却犹豫了,仿佛踏上楼梯,就在内心给自己亲手贴上了“非正常人”的标签。他在楼梯口反复徘徊了半个小时,最终,理智让他鼓起勇气,推开了那扇门。

在关爱中心,他开始了解这个疾病:如何治疗,如何共存,逐渐从未知的恐惧中拨云见日。再次来到医院时,医生建议他立即启动抗病毒治疗,越快越好,尽早服药能尽快减少病毒对免疫系统的破坏。陈桐想到两周后,他已经安排妥当的和父母为期三周的短途出国旅行,如果要立刻开始吃药,在旅行中就很容易被父母看到,如何应对?如果取消行程,父母满怀的期待岂不落空?

陈桐从小在家庭里乖巧、懂事,凡事都优先为他人考虑,那一刻也一样。他陷入理智与情感的来回博弈之中,不断纠结挣扎,最终,亲情的羁绊压倒了理智的天平,为了不让父母失望,他选择将与父母的旅行放在首位。

图片由AI生成,形象不代表文中人物

但是旅途这一路并没有他设想得轻松。他一边佯装正常,一边咽下恐惧;一边享受和父母在一起的幸福和温暖,一边担心自己会不会把病毒传染给他们。特别到了深夜,内心的恐慌更是席卷而来,他满脑子都是病毒在体内肆无忌惮地生长的样子,甚至忍不住往最坏的结果去打算,“也许这会是最后一次全家旅行”。

在父母面前,他努力保持从容,旅途中,每看到壮丽的日出和日落,他都偷偷提醒自己:“这可能是最后一次,一定要给他们留下最美好的回忆。”旅行结束那天,送父母去机场后,他独自回到酒店,关上门,失声痛哭。

回国后,陈桐立即启动了治疗。他从不后悔这趟旅行,只是回想起旅途中每一次情绪上的起伏波动和掩面痛哭时,都会反复问自己:是不是我当初更早启动治疗,更快让病毒载量降下去,内心也就不会出现那么多纠结和负面的情绪了?

“启动治疗后,医生安慰我说,就当是治疗高血压一样,每天吃片药就好了。”在医生的鼓励下,陈桐试着调整情绪,振作起来直面它,他慢慢接受 HIV不是“死刑”,而是一种可以管理的慢性病。治疗之初他就选择了医生推荐的创新药物,每天服药成了他日常生活中的一部分,他开始习惯与病毒相处。

接受规范治疗后,陈桐的恐惧褪去,他复盘了自己的治疗经历,逐渐意识到既然HIV早已从“绝症”变为可防可控的慢性疾病,那更早启动治疗,其实就意味着更早回到正常生活节奏,焦虑的心情也能减少很多。

陈桐还关注了不少HIV治疗相关的科普账号,看到有一些感染者因为延迟服药,CD4数值只剩个位数的案例,这让他对当初延迟数周才开始服药的经历感到后怕。他也更坚定相信:一旦确诊,越早开始服药,就能越早减缓病毒的复制,减少病毒破坏身体免疫力而导致的后续风险。这是保护自己,也是切实保护和照顾他挚爱的亲人的最好方式。

规范治疗后不久,陈桐拿到的检查报告显示,他的身体内病毒载量降到检测不到的水平,这表示病毒已经被成功抑制。医学界有个说法叫“U=U”:Undetectable = Untransmittable(持续检测不到=不具传染力),也就是当一个人体内HIV病毒载量持续检测不到时,那么他基本不会通过性行为的方式将HIV传染给别人。

身体逐渐稳定后,陈桐却并没有感到轻松。他发现,因为治疗而忽略的情绪低谷,逐渐浮出水面。

那段时间,他疯狂网购,一个月花掉四五万,却不知道自己买了什么。他说那感觉像是困在真空里,想要靠消费证明自己还“活着”。

他再次走进关爱中心,参加HIV感染者团体心理咨询活动。二十来人,围坐在一起,轮流讲述各自的经历。最初他几乎不说话,只是听。但慢慢地,开始开口。他听到别人的恐惧、羞耻、挣扎,那些原以为只有自己才有的病耻和病恐,原来很多人都有。

他试图把自己从情绪的怪圈中拉出来。他开始读书,尤其是哲学。反复问自己:“我是谁?我为什么而活?”回望过去的自己,总是用力讨好别人、追求所谓的成功,却从没认真面对过内心。

在咨询师的建议下,他尝试在画画时与内在的自己对话。每晚睡前,他闭上眼,想象自己是一棵树,并把画面画下来。最初的树是枯的、空的,没有根。但画着画着,枝干开始抽芽,色彩开始丰富,画出了人,也画出了希望。他感觉到,某种力量在内心悄然生长,那力量一点点把他从深渊中拽出来。

图 | 陈桐画了75幅心理日记

半年后,陈桐明显改变了,不再自我否定。他学会面对冲突,也开始保护自己,从此为自己而活。

几年过去,陈桐的生活早已回归正轨。

从最初的恐惧、慌乱,到慢慢直面现实,这场疾病重塑了他。陈桐开始健身,规律作息,精神状态比过去更好。长期坚持阅读、心理咨询,他的心态改变了很多。从前面对未知时容易恐惧,但患艾后,他发现那些未知的困境,像迷雾背后的身影,“可能是大灰狼,也可能是一只可爱的小猫咪”。无法预知,但可以选择冷静面对。

他变得更坦然自信,不再害怕表达真实想法,也懂得守住自己的边界。面对他人的质疑,他学会平静回应:“那是你的感受,我尊重,但我也坚持自己的判断。”从前那个总是向内归因、唯恐冒犯他人的自己,渐渐变得松弛。

现在的陈桐,有了更清晰的自我认知,也更懂得生活的可贵。他喜欢去山野旅行,也不惧人群里的竞争。5年间,他辗转于不同的城市之间,跳槽大厂,稳稳扎根于设计这条路上,工作和生活与常人无异。

确诊后,他曾小范围告诉过几位朋友,朋友的平静反应让他松了口气。他不再看重社会评价体系所定义的成功,最骄傲的是2023年,为父母翻修了住了几十年的老房子,改善他们的居住条件,又为母亲请来教练督促她锻炼身体。

现在每天晚上10点,是陈桐固定服药的时间。每天一粒药,成了他生活的一部分,像刷牙、洗脸一样自然。除了每天服药,他还定期复查病毒载量、免疫指标、肝肾功能。这几年,他也关注治疗前沿和新药研发。HIV曾让他坠入深渊,也推着他重建生活。他说:“人生不会被一场疾病定义,除非你自己放弃。”

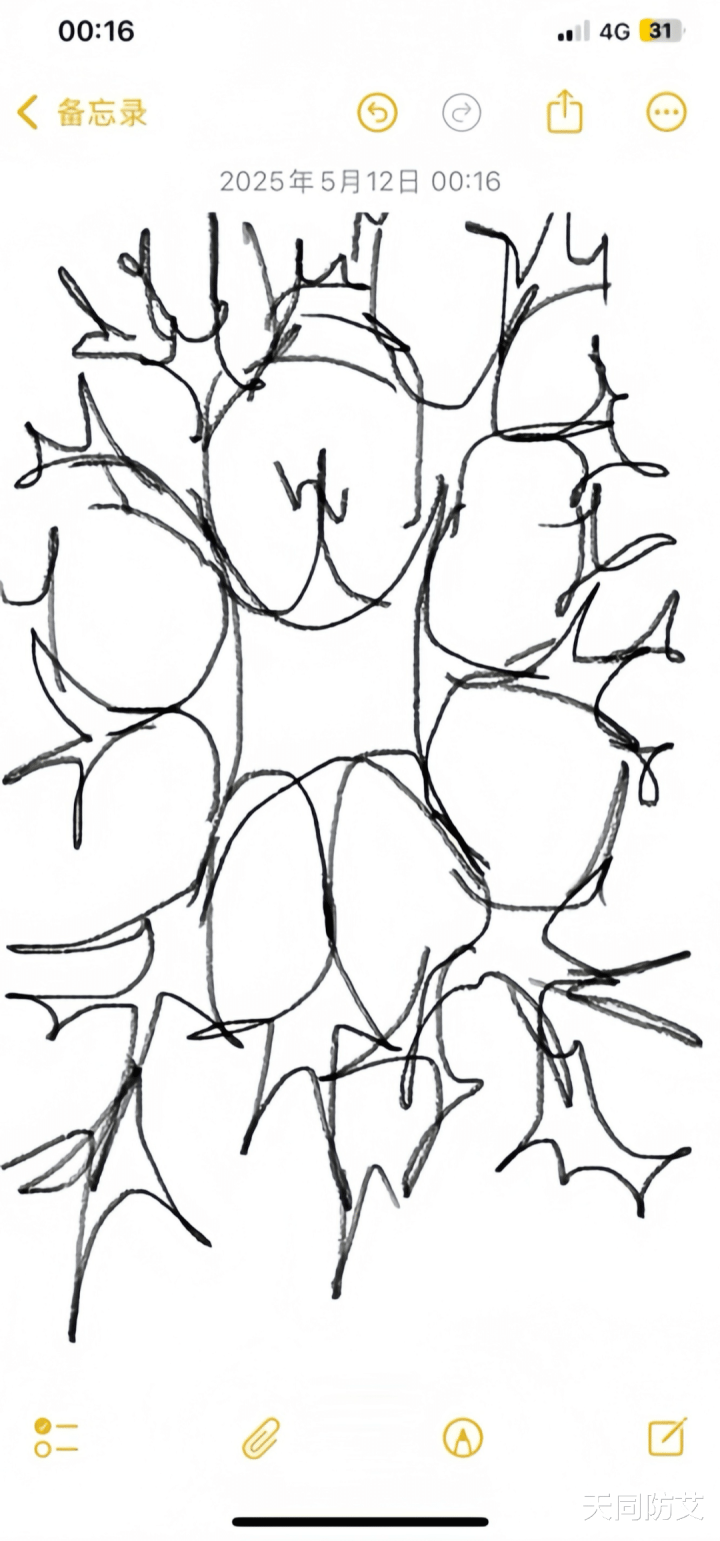

最近,陈桐重新画了一张“树”——一幅万花筒样式的枝杈。他想象,顺着自己的手,不停向四周分出更多的树枝血管,越分越细,不断扩张,而他的自我,就像这些枝杈,变得牢固扎实。

图 | 陈桐的新画

陈桐说以前做设计,常年熬夜、996、烟酒不离身,把健康当成理所当然,总以为身体会永远年轻,有很多时间可浪费的错觉。HIV像是一记警钟,让他意识到生命有限,健康可贵。

“我现在时不时还会去参加关爱中心的活动,遇到一些刚确诊的病友,他们有着和我当年一样的焦虑和无助,而我总会愿意主动安慰他们,和他们讲我的故事,也会劝说他们,恐惧终会被时间冲淡,那不如为自己先做些能做的,比如先把药吃上。”

主动决定治疗的那一刻,是陈桐迈出的最重要一步,也是他重启人生的第一步。抗病毒治疗,就像一只及时伸出的手,把濒临崩溃的他拉了回来,成为他赢回生活主动权的关键。

(文中人物均为化名)